專訪陳葆真教授

|

|

陳葆真教授簡介

陳葆真教授,國立臺灣大學歷史學系學士、國立臺灣大學歷史學研究所(中國藝術史組)碩士,美國普林斯頓大學 (Princeton University) 藝術考古研究所博士;曾任國立故宮博物院書畫處助理幹事、美國普林斯頓大學藝術考古系東亞藝術資料室主任兼大學美術館亞洲藝術部助理主任、國立臺灣大學藝術史研究所所長,目前為該所專任教授。陳教授的專業領域為中國繪畫史,特別是中國古代人物故事畫、敦煌壁畫、圖像與文字的關係、畫史與畫論、以及清初宮廷的藝術與收藏等方面。她近幾年來的學術專著包括:《李後主和他的時代——南唐藝術與歷史論文集》(臺北:石頭出版社,2007)、《洛神賦圖與中國古代故事畫》(臺北:石頭出版社,2011)、《乾隆皇帝的家庭生活與內心世界》(臺北:石頭出版社,2014)。這些著作曾分別榮獲臺灣大學傑出學術專著獎和中山學術文化基金會「人文社會類」學術著作等獎。以下是個人就所擬定的幾個問題,對陳教授研究藝術史的歷程與心得進行簡單訪談的記錄。

臺大就學期間與啟蒙良師

陳教授是臺大歷史所藝術史組第一屆研究生。因此,個人便請她談談當年該組成立的時空背景。她回憶道:「1965 年國立故宮博物院從臺中北溝遷來臺北,在外雙溪重新開放。當時故宮院長蔣復璁先生 (1899-1990) 因有感於國寶珍貴有待研究,而許多故宮專家年歲日高,但年輕接續人才未備,研究專業亟待傳承,因此便與臺大歷史系主任陳捷先教授合力推動,於 1971 年在歷史研究所中增設『中國藝術史組』,招收第一屆研究生,積極栽培在臺灣的中國藝術史研究人才。當時與我同屆的同學有陳芳妹、宋后楣、陳擎光 (1949-1995)、郭繼生、史美德 (Mette Siggetedt)、羅傑 (Roger Noether) 等人,如今他們都各在學界占有一席之地。」陳教授曾有文記載昔日在臺大結識的恩師與同儕,其中流露出無限的感恩與懷念。[1]

陳教授又說:「當時一般人對於所謂的『藝術史』到底是什麼,大都是一知半解,至於『藝術史』研究該如何進行的看法更是莫衷一是。因此,當我剛進研究所時,對於如何開始著手研究的問題,實是一片茫然。後來由於先後受到許多大師的啟迪,加上自己的摸索,才漸漸地找到自己的一條路。在我的〈藝術史研究三十年感言〉(2001) 中,曾記述了李霖燦 (1913-1999)、莊申 (1933-2000)、江兆申 (1925-1996)、傅申和方聞等名師各自在教學上獨特的風範。」[2]

陳教授記得她最早接觸的藝術史課程,是大三時修習李霖燦先生在臺大開授的「中國美術史」。李先生的上課教材是當時極為稀有而珍貴的幻燈片,內容又是外界難得一見的珍貴文物,因此,一開課便風靡校園。陳教授說:「李先生的講學活潑隨興,言談風趣生動,聽者都在自然愉悅的課堂氣氛中,自然而然地隨之走進中國古代藝術殿堂,神遊雲岡、龍門、敦煌的石窟藝術,以及歷覽古代書畫和器物世界的多彩繽紛。在李先生深入淺出的引導下,開啟了我對藝術史的興趣與想望。」[3]

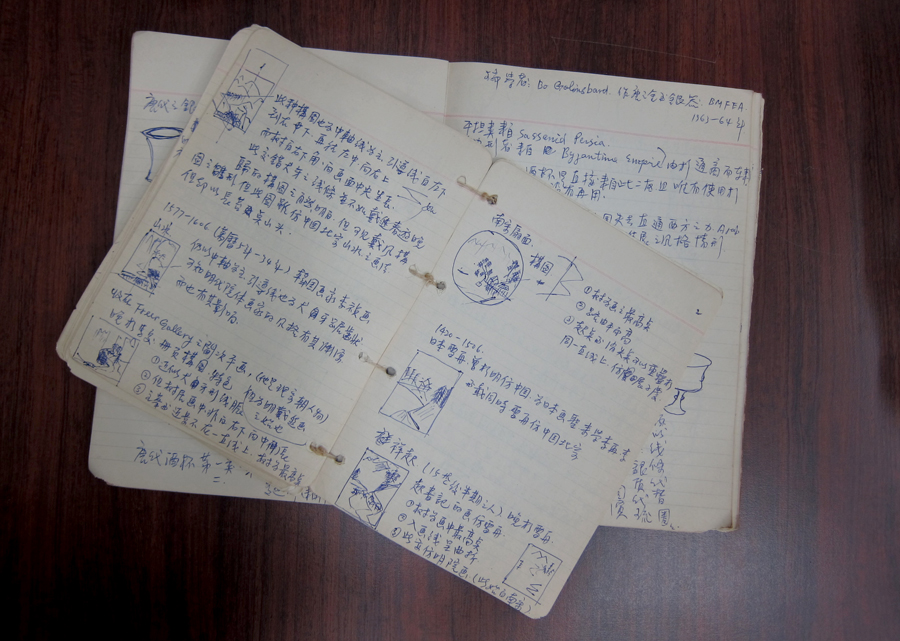

進入臺大研究所後,陳教授又陸續蒙受莊申、江兆申、傅申等多位先生的教誨。她說:「莊申先生在文史和藝術史方面的學問極為廣博,他的授課方式與治學方法是現代歐美式的。1971 年在香港大學任教的莊申先生來臺客座一年,開授了『中國美術考古學史』和『比較藝術史』兩門課。」[4] 陳教授看著那時上課抄寫的一些筆記,描述了當年上課時,大家戰戰競競的情形:在播放幻燈片的漆黑教室中,每個同學都自備一隻小手電筒,面對轉眼即逝的圖像,每人都需即時手繪各式各樣的建築風格、佛教造像、陶瓷器型和畫作構圖等圖像。一頁頁滿是各類圖像與文字,不難看出當時他們學習之勤奮。在當年資訊獲得不比現今的年代,她與同學們都盡量把握每次觀看作品的機會,珍惜任何過眼的視覺材料,極力觀察與記錄下來。她說:「這些都是做研究不得輕忽的基本功夫。」

對她而言,江兆申先生在治學、授課、創作和工作方面的嚴謹精進,是讓她十分欽佩的。她說:「江先生對於畫中構圖、用筆和設色的特點,乃至不同皴法的筆法,以及如何展開卷軸與收起冊頁等,都有自己獨到的見解。1974 年,我從臺大研究所畢業後,又曾在故宮書畫處隨江先生工作學習三年。在這樣一位各方面都才氣縱橫,又敬業熱心的名師指導之下,讓我在書畫的鑑賞方面打下了一些基礎。」[5]

陳教授說她受教於傅申先生,是 1972 年的事。她說:「當時傅先生從普林斯頓大學回到故宮蒐集博士論文的資料;趁此之便,蔣復聰院長邀請他為臺大學生開授『古畫斷代研究』一課。我記得當時上課地點是在故宮畫廊,那年正值院內推出『歷代墨竹特展』和『歷代墨梅特展』。上課時,傅先生讓學生直接面對畫蹟,仔細觀察、辨識圖像和筆墨特色,並要求我們將作品的圖像和風格的特色用言語表達。傅先生的訓練是培養學生鑑定與分析的能力,這是身為藝術史學者必備的條件。我後來發表的〈管道昇和她的竹石圖〉(1977) 一文,便是根據那時在課堂的報告,加以擴充而成的學術論文。」[6]

「此外,當時故宮器物方面的一些專家,包括那志良 (1905-1998) 、吳玉璋 (1905-1988) 和譚旦冏 (1906-1996) 等先生也都為我們這些研究生開課,分別教授玉器、瓷器和銅器等方面的知識;而同學們也都興致勃勃,全心投入對各類新知的追求。除了這些之外,我自己當時對敦煌美術情有獨鍾,所以特別到文化大學旁聽曉雲法師 (1912-2004) 講佛教美術。」1974年,陳教授完成了她的碩士論文〈陳淳 (1483-1544) 研究〉;該文後來以專書出版。[7] 她回憶到當時寫論文時,由史美德帶領,使得同學之間發揮互相砥礪的精神。她說:「在沒有老師耳提面命的叮囑下,同學們共同努力,自動自發地研讀了許多書籍,了解學術論文的行文格式與註解規範,並借鑑國外學者各種風格分析的詞彙與寫作方法。每週同學們都聚會討論,相互批評彼此的盲點,以求各自論文的內容更臻完善。同學之間的討論與批評對學習和研究而言,絕對是正面的。」

故宮訓練與赴美留學

接著,我好奇地問她:「可不可以談一下您在故宮工作的經驗?」她說:「1974 年,我從臺大碩士班畢業之後,便進入故宮任職,先後在資料室與書畫處服務,共歷時四年。故宮的工作與訓練,對我而言是相當寶貴的經驗。書畫編目、辨認草書、查證印鑑、登錄資料等工作,增進了我對書畫鑑定的能力,也成了我那時生活中莫大的樂趣。另外,我也利用時間從許多老師學習各方面的知識,比如:從蘇篤仁教授學習英、日文;從邱景任先生學裱畫;和從吳鳳培先生學太極拳等等。同時我也利用故宮圖書館廣泛閱讀、補充新知,並且在工作之餘寫下了多篇簡介古代畫家和作品的短文,後來集結成《古代畫人談略》。[8] 我曾寫過一篇短文記載了那段有趣的工作和生活。我十分感謝當年故宮那些教導我的師長與朋友們。」[9] 1978 年,陳教授申請到美國普林斯頓大學的獎學金,因此便在那年夏天赴美攻讀博士學位。普大的學術地位之高與校園之優美,聞名全美。陳教授先在那裡求學,後來又在校內工作,歷時十二年半,直到 1991 年春才回臺大藝術史研究所任教。

「可否談一下妳在普大的生活?」她說:「在普大就讀期間,我的指導教授為方聞教授 (Wen C. Fong) 先生。方先生認為研究藝術史,首要了解作品的風格,而其中重要的工作便是解決作品的真偽及斷代問題。‧‧‧‧‧‧在風格研究之外,要解決的還有與作品相關的文化脈絡問題。」「關於作品的真偽及斷代,方先生的作法是將相關的考古證據和傳世可信的紀年真跡,作為風格發展史上重要的座標定點,再以風格比較的方法,將待研究的作品在座標上尋找出它適切的定位。‧‧‧‧‧‧不僅可以建構某一藝術家作品風格的發展歷程,也能有效地重建畫史發展的大概面貌。實踐這套方法的先決條件是需要排比大量的視覺材料,並且累積觀察實物的經驗。普大擁有全球最好的中國美術史研究圖版檔案,且有極佳的東方藝術品收藏;加上方先生縝密嚴謹的訓練,以及豐沛的學術資源;因此,我覺得自己當年能在那裡求學和工作,實在是一件十分幸運的事。而那一切完全歸功於方先生的大力支持,為此我十分感激。」[10]

她回憶道:在那充滿知識資源的環境下,她除了修自己專業的中國藝術史和文學與歷史方面的課程外,也到處旁聽一些令她感興趣的科目,比如日本美術史、西洋美術史和基礎攝影史及音樂欣賞等課程。據她說:「有趣的是那些看似無關的課程,後來也助使我在藝術史的研究上發揮功效,比如音樂欣賞課程上的旋律圖解法引發了我解析《洛神賦》和《女史箴》等手卷畫在圖、文關係上的示意方式;而攝影史也引起我後來寫《臺灣故事》(市美館典藏攝影集)[11] 和郎靜山攝影特色等文的興趣。足證廣泛累積知識,有時可以觸類旁通。」她又說:「身處在這那樣的學術殿堂,無時無刻都應吸收新知,任何時刻都不應隨便浪費。」而也正因為接觸了這些跨領域的學科,助使她在日後研究中國繪畫史時產生了更寬廣的觀察和更深刻的見解。她深有所感地說:「我自己曾受益於那麼多大師的教誨,因此,我常鼓勵同學們要多學不同老師的方法和長處,那樣才能打開眼界和打下寬廣的知識基礎。」

個人又好奇地問道:「據我所知,您也曾在普大工作過一段時間,經過情形如何?」陳教授說:「1985 年夏天,當我還未寫完博士論文時,任職普大東亞藝術資料室的羅劉先女士 (Lucy Lo) 正擬退休;方先生問我是否有意接任。當時我認為,待在國外工作是嶄新的體驗與挑戰,因此決定接下普大東亞藝術資料室和大學美術館中的工作,同時繼續撰寫論文。東亞藝術資料室是方先生仿效普大西方藝術史基督教藝術圖像資料索引檔案庫 (Archive of Christian Art Index) 的模式而創建的,其中收集了各出版物與公私立博物館藏品中有關中國美術史的圖版,目的為教學與研究之用。大學美術館則在方先生的大力主導下,擴充了許多東方藝術品的收藏,其中有些是屬於國寶級的珍品。」陳教授又說:「雖然我在普大身兼多職,一面工作,一面完成論文,生活十分忙碌,但是我覺得十分充實。」當她提到留美多年的生活時,不覺忘情地說:「普大如詩如畫的晨昏四季與溫馨的各種情誼,是我生命當中一段十分珍貴而難忘的時光。我對那段經歷充滿了懷念與感激。」

個人不禁好奇地問:「既然您在普大的工作和生活都那麼令人滿意,後來為何卻又決定回來臺灣呢?」陳教授微笑著說:「主要的原因是由於我離開臺灣太久了,對於這裡的一切十分懷念;而且我一向比較喜歡教書和研究,又覺得對這塊土地有一種使命感;加上那時臺大藝術史研究所剛成立不久,還有職缺。在以上各種因緣俱足之下,我就回來了。到現在為止,我在臺大已經工作了二十多年了,我非常感激當年臺大歷史系和歷史所老師們的教導與照顧,同學間的情誼,還有後來提供我良好的工作環境,特別是藝術史所師生和同仁間的互相支持與和樂相處,更令人珍惜。」

.jpg)

人文關懷的藝術史家:從〈洛神賦〉、李後主到乾隆皇帝

「談談您的主要研究議題好嗎?先談您的博士論文《洛神賦圖》如何?」她回答:「我之所以研究《洛神賦圖》,原來是有段因緣:1981 年方先生計劃從當時才開放不久的中國大陸借出一些古代書畫珍品,到紐約大都會美術館展覽;因此事先特地在普大開設專題研究課程,擇件讓學生預作研究。收藏在遼寧省博物館和北京故宮博物院的兩卷構圖相似的全本《洛神賦圖》,便是那次我的作業。雖然那次的借展後來因故未能舉行,但是《洛神賦圖》卻成了我的研究主題。在研究過程中我所處理的問題很多,包括:〈洛神賦〉的創作背景、美學特色、畫家如何轉譯文學作品的美學品質和意涵、繪畫作品的風格分析與斷代、故事畫的發展、時間和空間的表現方法等等。這些問題在過去很少被討論過,因此我便傾全力加以研究,而於1987 年完成了我的博士論文:〈《洛神賦圖》:中國早期故事畫卷研究〉(“The Goddess of the Lo River: A Study of Early Chinese Narrative Handscrolls,” Ph.D. dissertation, Princeton University, 1987)。多年後,我又將該論文加以補充並改寫成中文,於 2011 年出版。在該書中,我將討論作品的範圍擴大,不但探討了存世的九卷全本《洛神賦圖》在風格上的系譜關係,並擴及到其他單幅《洛神圖》的表現特色,而歸納出歷代表現〈洛神賦〉故事的三種構圖模式。這就是現在所看到的《洛神賦圖與中國古代故事畫》(臺北:石頭出版社,2011)。」

1991 年陳教授離開普大,返回臺大教書後不久便展開了李後主 (937-978) 和南唐藝術的研究。個人再問她後來研究李後主的經過。她說:「其實我早在臺大研究所時因廣泛閱讀,也曾涉獵有關李後主研究的書籍,但當時經過翻閱之後便閒置一旁,甚至忘了自己擁有此書;直到 1992 年因研究宋徽宗 (1082-1135) 的繪畫和藝術品味,[12] 追根溯源,才發現他深受李後主的影響。於是,我便再進一步探索李後主和南唐對於北宋的藝術、收藏以及美學取向的重要影響。為了能較全面且深入地處理此議題,我更進一步擴充了觀察層面,從多部史書和繪畫作品來理解南唐三主與南唐的歷史文化,內容包括烈祖 (888-943)、中主 (916-961) 和李後主等人治理下的南唐政局和文化活動、南唐的繪畫特色,以及南唐到北宋期間江南和四川繪畫勢力互相競爭的現象。」[13]

「我很好奇後來教授為何又從南唐研究驟然轉到乾隆研究呢?」陳教授回答:「2004 年我休假研究,當時美國芝加哥菲爾德自然歷史博物館 (Field Museum of Natural History) 正舉辦乾隆特展「紫禁城的瑰寶:乾隆盛世展」 (Splendors of China’s Forbidden City: the Glorious Reign of Emperor Qianlong)。我看了展覽圖錄,覺得乾隆皇帝 (1711-1799) 相當有意思,遂開始投入研究。回顧過往關於乾隆皇帝的討論,多是聚焦在他身為皇帝的身份,特別是政治層面的問題,縱使是他的家庭生活也被視為皇權的展現。但我想皇帝也是人,因此特別從常理心和人性化的角度去觀察他,我發現乾隆皇帝雖然身為君主,但也如常人一般,具有感性和理性,也懷有強烈的愛憎之情,在面對各種問題時,有時也身不由己,必須考慮許多外在因素的限制,如祖宗家訓、國家體制和道德規範等。」她強調:「家庭生活帶給每一個人(縱使是帝王)的影響,可能遠比我們想像的都要巨大;因此,在我的研究中特別注意乾隆皇帝和他的核心家庭成員之間的互動關係。這便是貫穿《乾隆皇帝的家庭生活與內心世界》(臺北:石頭出版社,2014)一書的主軸。」

陳教授也預告了她即將出版的新書(暫定為《圖畫如歷史》)。該書所收論文包括有關《女史箴圖》、《十三帝王圖》、康熙皇帝的生日禮物、康熙和乾隆二帝的南巡和《萬壽盛典圖》,以及清初江南文化勢力的發展等議題。這些文章的內容也都反映了陳教授以人為本的學術關懷。她說:「所謂藝術史研究,首先必須以作品鑑定為基礎,作品為導向,作為研究的切入點,這是這門學問的基礎工作,也是它的特點,更是它的強項所在。但是在這些工作之後,我們更不可忽視對於作品背後人和社會問題的探討。這些都是我在作研究時同樣感到有趣的地方。」陳教授強調。

個人覺得,從陳教授歷來的研究議題中,不難發現她是一位深具人文關懷的藝術史學者。雖然是研究視覺圖像,但她的研究觀點大都以人為本,除了討論作品本身在藝術表現方面的問題外,也看重探討作品背後「人」的角色,和個人與作品以及所處時代的互動關係。這也是陳教授多年來從事藝術史研究的特色。以人文關懷為本位,使得陳教授更能以同理心對待筆下的研究對象;因此不論是她早期所寫的管道昇、陳淳或後來的《洛神賦圖》、李後主、宋徽宗以及乾隆皇帝等人物,莫不形象鮮明,躍然於紙上,彷彿都成為她熟識已久的朋友。陳教授指出:「作人文研究首先是要忠實於資料,其次是要能以同理心加上想像力,設身處地才能理解古人的處境與悲喜。」「沒有人文關懷,便失去了作人文學研究的特色。」

當筆者詢問陳教授為何她多年來的研究範圍不加限定,以求專一,而是上下千年,而且議題多變的原因。她笑著說:「我把研究工作本身看作是自我學習的過程;至於選擇那些議題,則完全隨興之所至。」接著她便引用蘇軾 (1037-1101) 之言來形容自己選擇議題的態度:「如行雲流水,初無定質,但常行於所當行,常止於所不可不止。」她接著說:「但是,一旦選定了某一議題,通常我便會專注下去,連續幾年,作系列式的探討,直到有點眉目為止。這也是西方人所說的:『擇你所愛,愛你所擇』吧!」基於這種傾向,所以四十年來,她的研究議題可以上自漢魏六朝,下及清初的繪畫和相關的歷史和文化問題。

對臺灣藝術史教育的觀察

當被問到她對臺灣當前藝術史研究狀況的看法時,她說:「現在臺灣的藝術史研究,研究者眾多,已成一個獨立的學科,比起四十年前,在客觀環境上,具有許多優勢。比如:由於電子化的緣故,在圖像和文獻資料的取得和學術訊息的交流方面都比從前便捷千倍;而且在研究方法上、議題上和方向上也趨多元。就整體而言,可謂發展蓬勃,這是一個可喜的現象。然而,在這同時,卻也出現了一些值得注意的地方。比如:現在年輕一輩的藝術史學生的危機是忽視鑑定功夫,因此不注意解析、察驗作品的真假,那樣便容易人云亦云,自己沒有判斷的能力。另外,有的喜歡隨便引用其他學科的新潮理論,而自己對那些理論卻一知半解,似懂非懂,拿來就亂套在作品上,隨意詮釋,結果與作品本身完全無關。那樣根本就本末倒置,不是藝術史的研究。」陳教授認為,「所謂的藝術史研究,是以鑑定為基礎,作品為導向,結合相關學科和資料所作的文化史研究。」因此,她認為藝術史研究首先應從作品出發,因為作品相當於史料,必須先確定它的真偽,才能作後續的研究。簡言之,學者應先培養本身鑑定的能力,確定作品的真實性和藝術的表現特色之後,再結合相關的文史資料和參考相關學科的研究成果(包括理論和方法),去解釋它的圖像意涵。這樣才能有效地掌握藝術史的研究。陳教授指出每一學科的研究發展都具有階段性,而每個階段在研究方法上也都有它的特色,那些特色自會形成一股潮流,但每股研究潮流的轉變也都相當快速。因此,她提醒後進不要不求甚解便盲從潮流,最重要的是要先打好基礎功夫,了解自己的優勢與興趣之所在,才能走出自己的一條路來。

在訪問過程中,筆者除了欽佩陳教授的學經歷程,亦敬仰她對於學界的貢獻,更驚豔其勇於接受挑戰又忠於本心的性格。陳教授表示一個人在得益於多師、多觀點和多學科的知識資源下,應該接合自己的訓練背景和興趣,忠實於研究資料而作合理的歷史詮釋。陳教授基於個人的興趣和志向,先在臺大和故宮接受堅實的藝術史專業訓練,打下良好的基礎,然後再出國進修,擴大視野,接觸不同的學科與文化,激勵自己不斷學習。更由於她對自我有充分的理解,因此在海外停留多年後,毅然返臺教書,希望用自己的語言,在熟悉的文化環境下,從事一己熱衷的教育傳承志業。

感想

陳教授說:「回顧自己這四十多年來的藝術史研究和種種的歷程,可謂是一場美麗的意外,是我當初完全沒有想到的。原來我在大學時代最為熱衷的其實是文學、歷史、老莊思想與佛學;對於書法和繪畫則一竅不通。但考進研究所之後,透過後來的努力學習,加上自己原有的文史背景,對藝術史的探索便越來越覺有心得。透過對藝術作品的了解,再探索它背後相關的歷史和文化脈絡,這種研究方法不但新鮮有趣,而且更能令人有新的發現。這是一種結合圖像(藝術)和文獻(史學)這兩種學科的研究。這種利用圖史互證的方法並不新奇,但求篤實確行而已。」

陳教授天性淡泊、行事低調,忠於自己的價值觀,選擇自己有興趣的研究議題,默默耕耘,如是四十多年。這也是她回首學術生涯感到無悔而自得其樂的地方。她說:「從事任何工作必須要投注熱情,藝術史研究也如此。如果自己所作的工作連自己都不能感動的話,那麼又如何能感動別人呢?」從陳教授口中聽到這一席話,誠懇而動人。面對這樣一位真性情的藝術史家,聆聽她的人生經驗與學術歷程,真讓人心為之振奮。

[1]陳葆真,〈懷念莊老師申慶先生(1932-2000)〉,收於莊申遺著,《畫史觀微──莊申教授逝世三週年紀念文集》(臺北:國立歷史博物館,2003 年),頁 4-15。

[2]陳葆真,〈藝術史研究三十年感言〉,國立臺灣大學藝術史研究所網頁(http://homepage.ntu.edu.tw/~artcy/02.html)。

[3]陳葆真,〈李霖燦先生與中國美術史教育〉,《藝術欣賞與人生》(臺北:雄獅圖書,2006 年),頁 4-5。

[4]同注 1。

[5]陳葆真,〈廬山高──記江兆申先生和她的藝術史學〉,收於臺北市立美術館編,《江兆申的藝術》(臺北:臺北市立美術館,1992 年),頁 17-34。

[6]陳葆真,〈管道昇和她的竹石圖〉,《故宮季刊》,第 11 卷第4期 (1977),頁51-84。

[7]陳葆真,《陳淳研究》(臺北:國立故宮博物院,1978 年)。

[8]陳葆真,《古代畫人談略》(臺北:國立故宮博物院,1979 年)。

[9]陳葆真,〈一九七○年代故宮寫真〉,《八徵耄念:國立故宮博物院八十年的點滴懷想》(臺北:國立故宮博物院,2006 年),頁 93-198。

[10]同注 2。關於方先生的學術見解,參見方聞著,邱士華譯,〈我的學術思路:回答謝伯軻教授的九個問題(上)〉,《故宮文物月刊》,第 277 期 (2006),頁 59-69;〈我的學術思路:回答謝伯軻教授的九個問題(中)〉,《故宮文物月刊》,第 280 期 (2006),頁 48-65;〈我的學術思路:回答謝伯軻教授的九個問題(下)〉,《故宮文物月刊》,第 281 期 (2006),頁 60-73。

[11]臺北市立美術館展覽組編輯,《臺灣故事:攝影典藏作品展》(臺北:臺北市立美術館,1998年)。

[12]陳葆真,〈宋徽宗繪畫的美學特質──兼論其淵源和影響〉,《國立臺灣大學文史哲學報》,第 40 期 (1993),頁 293-344。

[13]陳葆真,《李後主和他的時代──南唐藝術與歷史論文集》(臺北:石頭出版社,2007 年)。