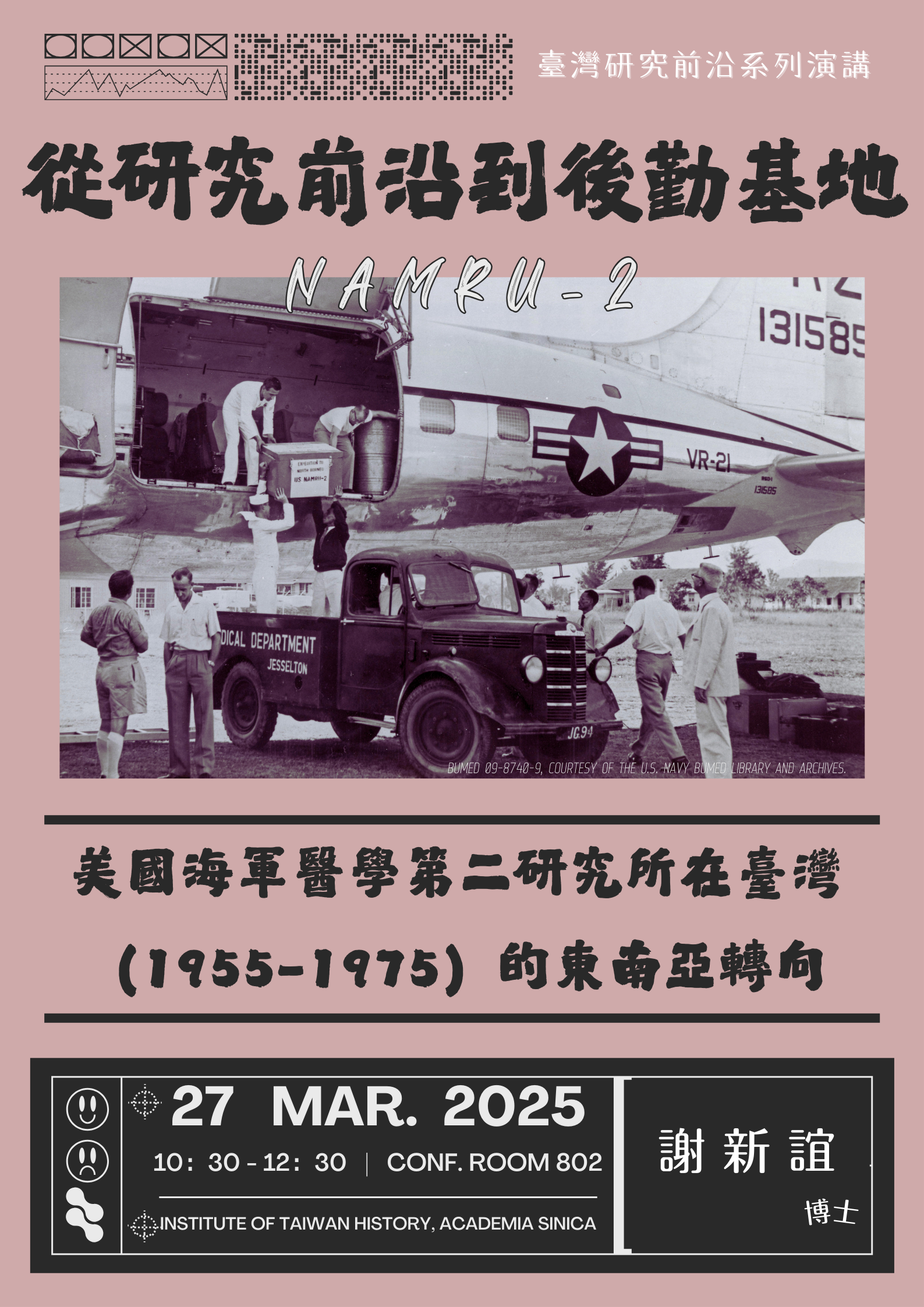

從研究前沿到後勤基地:美國海軍醫學第二研究所(NAMRU-2)在臺灣(1955-1975)的東南亞轉向

|

||||||||||||||

備 註:

1.欲報名者請填妥報名表單,報名系統將於03/23(日)關閉。請於報名表中選擇葷食或素食,亦可選擇不用餐。

2.報名成功者將發信通知。報名成功若不克參加,請來信告知(Email:twconf@gate.sinica.edu.tw),否則日後將不錄取。。

3.本次演講以實體方式舉行,如遇疫情變化,將依CDC規定改為線上模式。

摘要:

始於二戰末期部署於關島,於1955年至1975年遷址並駐紮臺灣期間的美國海軍第二醫學研究中心(NAMRU-2),體現出戰後臺灣作為日、美、中三大帝國交會邊陲的重要角色,以及二戰後中美合作體制與日本殖民醫學遺緒的延續。本研究透過美國海軍醫學局(BUMED)的解密檔案、已發表的論文及內部流通的研究報告,梳理並分析自1958年起因應泰國、越南、菲律賓、印尼等地霍亂與瘧疾疫情而展開的東南亞研究工作,及NAMRU-2 駐臺期間規模最大的地緣醫學調查(Geomedical Expedition),於1960年8月24日啟程至當時英屬北婆羅洲(現馬來西亞沙巴)為期六週的地緣醫學調查(Geomedical Investigation),和後續1967年於南越峴港和1970年雅加達建立的第二研究所支部。NAMRU-2 借助在臺灣相對現代化的研究基礎建設與本地勞動力還有分佈東南亞各地的軍用機場和臨時病房及設備,得以在東南亞各地和台灣之間穿梭來回進行研究。本文主張,1950年代中期至1970年代初期,臺灣逐漸從美國海軍的醫學研究前沿逐漸轉變為南向的後勤基地,這一轉變過程深受NAMRU-2在冷戰、越戰,以及針對亞洲熱帶疾病所構築的戰爭隱喻的交織影響,同時也與日本及美國兩大帝國在二戰前的跨帝國遺緒密切相關。

1.欲報名者請填妥報名表單,報名系統將於03/23(日)關閉。請於報名表中選擇葷食或素食,亦可選擇不用餐。

2.報名成功者將發信通知。報名成功若不克參加,請來信告知(Email:twconf@gate.sinica.edu.tw),否則日後將不錄取。。

3.本次演講以實體方式舉行,如遇疫情變化,將依CDC規定改為線上模式。

摘要:

始於二戰末期部署於關島,於1955年至1975年遷址並駐紮臺灣期間的美國海軍第二醫學研究中心(NAMRU-2),體現出戰後臺灣作為日、美、中三大帝國交會邊陲的重要角色,以及二戰後中美合作體制與日本殖民醫學遺緒的延續。本研究透過美國海軍醫學局(BUMED)的解密檔案、已發表的論文及內部流通的研究報告,梳理並分析自1958年起因應泰國、越南、菲律賓、印尼等地霍亂與瘧疾疫情而展開的東南亞研究工作,及NAMRU-2 駐臺期間規模最大的地緣醫學調查(Geomedical Expedition),於1960年8月24日啟程至當時英屬北婆羅洲(現馬來西亞沙巴)為期六週的地緣醫學調查(Geomedical Investigation),和後續1967年於南越峴港和1970年雅加達建立的第二研究所支部。NAMRU-2 借助在臺灣相對現代化的研究基礎建設與本地勞動力還有分佈東南亞各地的軍用機場和臨時病房及設備,得以在東南亞各地和台灣之間穿梭來回進行研究。本文主張,1950年代中期至1970年代初期,臺灣逐漸從美國海軍的醫學研究前沿逐漸轉變為南向的後勤基地,這一轉變過程深受NAMRU-2在冷戰、越戰,以及針對亞洲熱帶疾病所構築的戰爭隱喻的交織影響,同時也與日本及美國兩大帝國在二戰前的跨帝國遺緒密切相關。