「中西檔案讀書會」第三次讀書會紀要

|

|

2025 年「中西檔案讀書會」第三次讀書會,由國立臺北大學歷史學系林士鉉敎授,以及中研院中國文哲研究所人文講座王士銘博士報告。

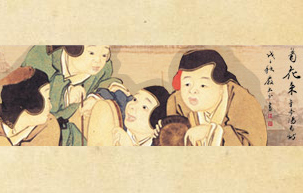

林士鉉教授的講題為〈滿文檔案與《得勝圖.格登鄂拉斫營》戰圖場景研究〉。報告內容延續林教授已發表的〈結構丹青:滿文檔案與《平定伊犁受降》戰圖場景研究〉的部分內容,並且著重討論十六幅《平定準噶爾回部得勝圖》中第二幅《格登鄂拉斫營》的圖文關係,試圖探究畫作中詩文,以及記錄該戰役的滿文檔案,是否有助於理解圖像。在過往的相關研究中,《平定準噶爾回部得勝圖》多被認定為再現了官方敘事下清朝入主西域之戰爭史與軍事儀式,卻鮮少有針對畫作中各處場景進行詳細的探查,因此林教授希望藉由局部放大《格登鄂拉斫營》,以及對照其上詩文〈阿玉錫歌〉的內容,對比現有研究成果,重新理解清朝平準之役的歷史場景。

現存之《格登鄂拉斫營》有銅版畫與彩繪本兩種樣式,並且其畫面構圖呈前、中、後、遠景等部分,以表現戰爭進程與兵力調動的時序性與動態感。再者,畫作上的〈阿玉錫歌〉又可稱作《格登鄂拉斫營》〈御製詩〉,為乾隆皇帝根據以滿文奏報為主的其他文獻所寫成的詩文,作以歌頌阿玉錫戰功。該詩歌的內容主要描述阿玉錫 (?-1768) 與巴圖濟爾噶勒 (?-1772) 等將領一行共 25 名厄魯特精騎夜襲、並大敗準噶爾蒙古達瓦齊軍隊。然而,由於〈阿玉錫歌〉描述的內容有限,因此林教授又比對了《清實錄》、《清代新疆滿文檔案彙編》與《清代新疆滿文檔案漢譯彙編》等文獻中相關的內容,得知此戰役的日期、清軍行經路線與紮營考量等細節,進而重新解讀圖像中的場景和時序關係。

另外,林教授表示,由於當時清朝透過類似以夷制夷的方式參與此戰役,導致此圖像裡的人物容易呈現敵我不清的狀況,特殊樣式的箭袋亦有混用的情況,然而彩繪本則出現可能象徵清軍的孔雀翎,因此對於清、準兩方勢力在畫面中的軍隊部屬與進攻位置尚有待釐清。最後,由於研究仍在進行中,所以報告的尾聲即以追擊與逃亡路線的探究、畫面場景與方位問題考究等未來研究方向作結。

討論期間,與會學者提問,對於巴圖濟爾噶勒在畫作中,僅穿著少量盔甲並配有孔雀翎的裝扮似乎不符合真正戰爭的樣貌,此現象是否有其他寓意。林教授說明巴圖濟爾噶勒所騎乘的,和乾隆初年準噶爾進貢之驄馬毛色相同,其中也許富含了清朝欲拉近關係的政治意圖,又或者亦可能與其選擇投靠清朝陣營相呼應。再者,對於圖像與相關文獻中提及之兩種火炮的命名與差異的問題,林教授表示由於火炮圖像相當細小,目前僅能夠確定這些火炮是準噶爾使用的,尚無法輕易辨別種類與差異性,仍需進一步研究。

次場報告,王士銘博士的講題為〈清代蒙古監獄制度——以庫倫、烏里雅蘇台、科布多為中心〉,旨欲透過庫倫、烏里雅蘇臺與科布多三處清代蒙古地區監獄的研究,探討清朝法律在蒙古地區施行的景況,以及此制度與地方文化交互影響下的社會互動。本研究側重使用中國第一歷史檔案館所藏滿文題本與奏摺,以及《清朝後期理藩院滿蒙文題本》等史料,從中挑選與監獄管理、運作及囚犯越獄等相關的案例進行分析,試圖深究清朝法律對於蒙古地區社會之干涉程度、監獄建立與管理之景況,以及犯罪事件好發時段等議題。

王博士首先說明庫倫、烏里雅蘇臺與科布多三處監獄的社會地理特色、建造監獄的原因與時機、監獄位置等歷史背景資訊,指出在三處地點建造的監獄多因為各自在經濟與宗教、軍事、地理位置上佔有相當重要的地位,並且於建成之後仍經歷多次修建,以加強監獄的安全管理機能。再者,關於監獄的管理制度與囚犯的待遇,三處監獄之監管人員的來源不一定相同,素質參差,例如由綠營兵管束的烏里雅蘇臺監獄曾經發生貪污事件,並且由於當時的監管人員有責任保障囚犯的生活,因此監管人員在為蒙古囚犯預備飯食、衣著與居所等事項上,皆須多多考量蒙古人的食肉習慣與當地極端的氣候變化。此外,當時三處監獄好發越獄事件的時機,為青黃不接的春季,以及商貿旺季之人員流動性高的夏季。最後,清朝在這三處監獄的運作與管理,採取因俗而治、因地制宜的方式,並且游牧經濟的運作週期,一定程度地影響了越獄事件的發生。

報告結束後,與會學者對於王博士的報告亦進行了提問與分享。賴惠敏教授補充道,為減輕各部落的經濟負擔,清朝以與俄國的毛皮貿易所得支付囚犯的日常開銷,在許多記載清俄貿易的檔案中,多有述及實際取得的金額,值得併入參考史料。另外,對於當時監獄外圍高聳的木製圍牆建造與樹木砍伐狀況等提問,王博士表示,建造監獄圍牆等工程,多以外包予商團的方式處理。