專訪劉小萌教授

|

|

劉小萌教授,中國社會科學院研究生院博士,現任中國社會科學院近代史研究所研究員、研究生院博士生導師、中國人民大學清史研究所滿文文獻研究中心兼職教授。曾於日本東北學院大學文學部、早稻田大學文學部、臺灣東吳大學歷史系擔任客座教授。劉教授長期利用滿漢文檔案、契書、碑拓等史料研究清代滿族史與北京城市史,同時從事「文革」知青上山下鄉史研究。代表作有《滿族從部落到國家的發展》(北京:中國社會科學出版社,2007 年)、 《滿族的社會與生活》(北京:北京圖書館出版社,1998 年)、《愛新覺羅家族全史》(長春:吉林人民出版社,1997 年)、《清代北京旗人社會》(北京:中國社會科學出版社,2008 年) 、《中國知青史:大潮(1966-1980 年)》(北京:中國社會科學出版社,1998 年)、《中國知青口述史》(北京:中國社會科學出版社,2004 年);合著有《薩滿教與東北民族》(長春:吉林敎育出版社,1990 年)、《滿族的家族與社會》(東京:第一書房,1996 年)、《中國民族史概要》(太原:山西教育出版社,2003 年)。在大陸的《民族研究》、《中國史研究》、《清史研究》、《清史論叢》、《中國邊疆史地研究》、《燕京學報》,以及日本《滿族史研究》、《亞細亞流域文化論研究》等期刊發表論文八十餘篇。近年來,整理中國社會科學院近史所藏契約文書,出版有《北京商業契書集(清代—民國)》(北京:國家圖書館出版社,2011 年)。這次,藉劉教授來臺參加「2013 中央研究院明清研究國際學術研討會」的機會,《明清研究通訊》邀請他接受訪談,與讀者分享學思歷程。

艱苦的求學過程與啟蒙良師

思及求學過程,劉教授一開始就提到,他們這一代大陸學者走的是「非正常」成才道路;他們在人生最美好的時候遭遇「文化大革命」,學業為之中輟,從城市送往農村或邊疆「插隊落戶」。劉教授 14 歲時,「文革」爆發,學校停止上課。兩年後,作為一千七百萬「知識青年」中的一員, 他從北京下放到內蒙古牧區,放了五年羊後又當農民工人,十年間始終無法接受正規教育。「文革」結束後,大陸恢復高考,當時劉教授已 25 歲,但學習深造的夙願歷久彌堅,遂決心參加高考;選報志願時卻頗費躊躇,因為「文革」期間完全中斷教育,沒有學過物理、化學,數學只有小學程度,以致理工科無緣問津,只能從文科尋找出路。為什麼選擇歷史?說來也是陰差陽錯。因為對「文革」中極盡演繹的那套「政治」十分厭惡,故希望日後的人生道路能遠離政治,才自以為是地選擇文科中「距政治較遠」的歷史。就讀河北大學歷史系後,對清史的興趣油然而生。大四時,先拜中國第一歷史檔案館滿文部劉景憲教授為師,在私塾式環境下開始學習滿文,同時研讀有關清史、滿族史的書籍。1982 年大學畢業,劉教授原想報考中國人民大學清史研究所,但當年該研究所只招收北京籍考生,劉教授戶籍在河北,無緣報考,故改考中央民族學院(即今日中央民族大學)歷史系。該校初次招收碩士生,擬招收 1 名,且需熟通英文。劉教授在小學時念俄語,上大學後繼續深造,但不專精英文,原認為此際已失之交臂,孰知年屆古稀的清史大家王鐘翰教授正任教該校,聽說劉教授具備滿文基礎閱讀能力,破例改招 2 名,並將俄語補入招考範圍;因此,他與定宜莊教授欣然攜手成為王先生的開門弟子,從此亦步亦趨追隨王教授足跡,徜徉於清史、滿族史的學術殿堂。

三十年後的今天,劉教授自認為能從事此項研究乃人生之大幸。上小學時,老師給他的評語為自由散漫,史學研究乃極富個性化的工作,與其散漫天性可謂高度契合,況且「文革」時在茫茫草原的「蘇武牧羊」生活,也陶冶了他喜清靜不慣喧囂、喜獨處不受羈縻的性格。再者,從事滿族史研究多年後,他才真正意識到母親的雙親(即姥爺、姥姥)以上,都是正宗的「老北京」旗人,姥姥留下的諸多滿語、滿俗被逐漸喚醒,兒時記憶益發鮮活。通過研究,不斷加深對先輩事蹟的認知,學術工作從此賦予了更深一層的涵義,這也是他在《清代北京旗人社會》後記中自詡為「半個旗人」的原因。

求學歷程中,有兩位師長對劉教授影響至深,第一位就是王鐘翰教授。王教授是享譽國際的清史、滿族史專家,師承鄧之誠、洪業兩位史學大家,並曾在哈佛大學留學,除受中國傳統文化的涵養及系統的史學訓練外,對美國的漢學研究也十分瞭解,故其研究具有中西合璧的特色。王教授一方面擅長以傳統史學的實證研究解決清史中的重大疑難,〈清世宗奪嫡考實〉一文可為典範;另一方面,他汲取西方漢學的優點,十分注重多語言工具的運用。此又包含兩個層次,一是外語(英、日、俄、德語等)的運用,一是少數民族語言(滿、蒙、藏語等)的掌握。在王教授的循循善誘下,上述兩點成為王門弟子的共同特色。

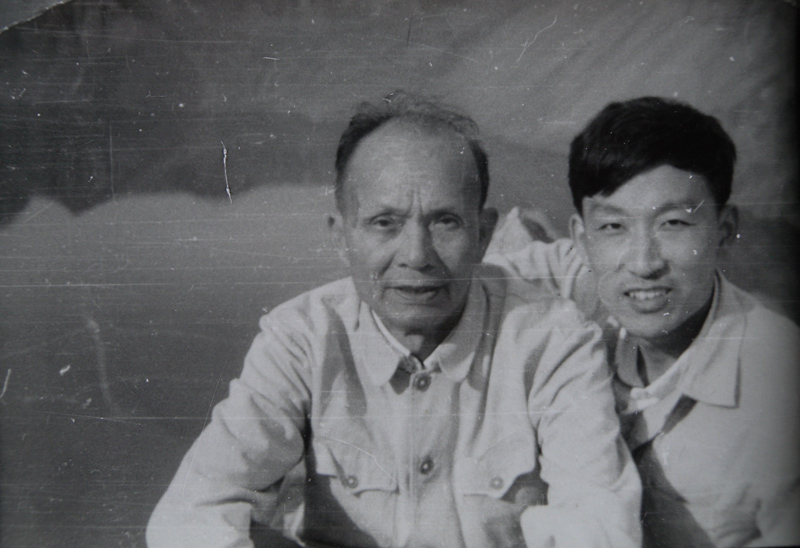

與王鍾翰先生攝於白頭山巔天池(1984 年 7 月)

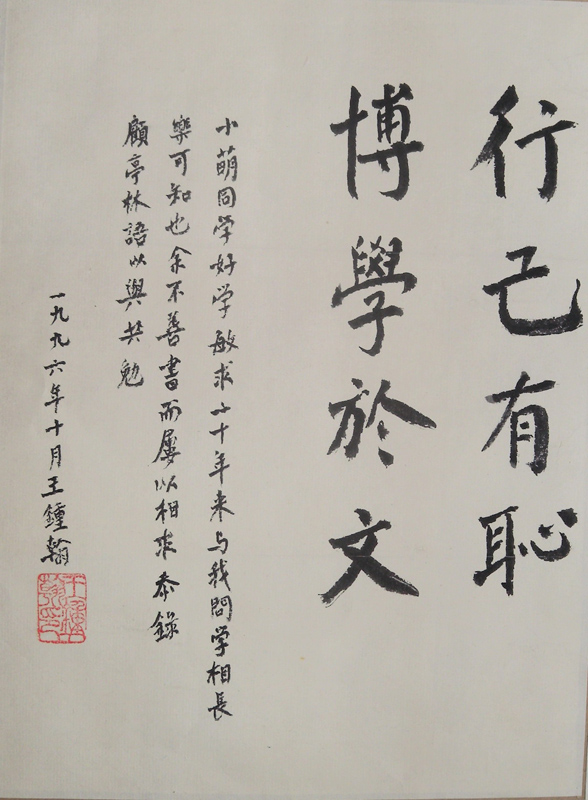

劉教授長期跟隨王教授治學,感受至深者還有二點,一是研究的主體性。王教授因有早年負笈美國的留學經歷,其研究自然帶有西方史學的某些印跡,但他的研究方法、研究角度、研究對象、乃至基本觀點,始終堅守中國史學的主體性。此一特點,在王教授有關中國民族史、滿族史、滿漢關係史的研究,表現尤為徹底;惟其如此,王教授的研究才能受到海內外學界的推崇。其次,是王教授對學術研究一以貫之的執著。劉教授自謂雖因「文革」浩劫,學業整整中斷了十年;但與自己相比,王教授的學術歷程更為坎坷,他在 1957 年的政治運動中被打為「右派」,在高校從事教研的資格從此剝奪,直到 1979 年平反為止,22 年間沒有發表過一篇論文。「古稀」之年是王教授的巔峰時期,代表作—「清史四考」,其中除《清史雜考》出版於打成「右派」前夕,其餘「三考」(《清史新考》、《清史餘考》、《清史補考》)均是 70 歲以後研究成果的結集。說及此,劉教授感慨無限,與王教授有過同樣苦難經歷的同輩學者不乏其人,在慘遭迫害後,大多從此潦倒一生。有些學者雖僥倖熬到平反時刻的到來,但身心俱瘁,早已喪失從事學術的能力。唯有像王教授這樣精神毅力極堅忍的學者,才能在二十餘年劫難後焚膏繼晷,奮力筆耕,並在耄耋之年達到學術的高峰。正因有如此坎坷的經歷,充分體察到世態炎涼與人間善惡,王教授育人教書才格外注重弟子的品德,強調為人處世的道理,即中國傳統史學一向標榜的「史識」與「史德」的結合。王教授晚年親錄顧炎武名言——「博學於文,行己有恥」,書贈劉教授;劉教授亦心有靈犀,立志將此話奉為一生的座右銘。

王鍾翰先生的題辭(1996 年 10 月)

獲得碩士學位後,劉教授於 1985 年進入中國社會科學院近史所任職,同時在職攻讀中國社會科學院研究生院博士學位,師從蔡美彪教授。蔡教授長於遼金元史研究,不僅熟諳文字、聲韻、訓詁之學,且精通元代「八思巴文」;其研究的最大特點,是將精審的考證功夫、深入的專題研究與中國通史的宏觀考察融於一身,即所謂「廣」(「博」)與「專」(「深」)的珠聯璧合。蔡教授除對蒙古史、「八思巴文」、元白話碑有精到研究外,更積數十年之功,主編完成巨著《中國通史》1 至 12 冊,成為大陸最具權威的通史著作。劉教授強調,像蔡教授這樣治史而兼擅「廣(博)」與「專(深)」的前輩學者,在學界堪稱鳳毛麟角,當今晚輩學人更是難以企及。

關於滿族史與知青史的研究

多年來,劉教授的學術研究涉及清史和「文革」知青史兩個互不相關的領域。《滿族從部落到國家的發展》與《清代北京旗人社會》兩書,是劉教授清史研究的代表作。劉教授表示,一直以來的研究主軸始終是清史中的滿族史,而滿族史中的八旗制度又是研究重心,前述兩書就是他對滿族從清初迄清末的連續性研究。《滿族從部落到國家的發展》關注的問題是:滿族憑藉什麼條件得以在十七世紀初崛起於遼東?過往大陸學者的研究,多從滿族內部社會型態的演進(即所謂從原始社會到奴隸社會再到封建社會的單一進化模式)說明滿族的興起與建國,劉教授則著重從滿族的外部環境以及內外因素的互動考察肇興之跡。劉教授認為,滿族先世是在三種文化(女真漁獵文化、蒙古遊牧文化、朝鮮與漢人農耕文化)的交織、四個民族(女真、蒙古、漢、朝鮮)的互動下迅速發展。

《清代北京旗人社會》則關注清朝定鼎中原,大批旗人(主體是滿人,包括一部分編入八旗的漢人、蒙古人)「從龍入關」,他們定居北京後如何生活?三百餘年中,發生了怎樣的變化?與民人(主體是漢人)的關係如何演變?清代旗人總量有限(清末有「旗族五百萬」之說),但分佈地域甚廣,包含東北、京師與各地駐防三大部分。劉教授所以把京師旗人作為研究對象,即因北京是旗人最大聚居地,也是旗人菁英最為集中的都市。然而,這一滿族史中的重要課題長期乏人問津,劉教授遂傾十餘年精力,對清代北京的旗人社會進行系列研究。劉教授藉由此書,嘗試結合民族史研究與城市史研究,並在方興未艾的城市史研究中注入絢麗多彩的新元素。

劉教授從事清史研究,一向重視新史料的挖掘,除大量利用滿漢文檔案,對長期塵封的珍稀史料如契約文書、碑刻拓片、宗譜家乘、乃至輿圖繪畫等無不採擷,因此能多所發現。例如以往學界談到契約文書,首先想到的就是徽州文書,相關研究亦多不勝數,但對北京文書的發掘利用,卻長期不予重視。劉教授利用房地契書研究北京旗人社會,所撰諸文如〈乾、嘉年間畿輔旗人的土地交易〉、〈清前期北京旗人滿文房契研究〉、〈從房契文書看清代北京城中的旗民交產〉、〈清代北京旗人的房屋買賣〉,即依據京師內城房屋、店鋪在旗民間頻繁轉手的滿漢契書,論證旗民畛域日漸融通的事實與影響。〈清代北京內城居民的分佈格局與變遷〉、〈清代北京旗人社會中的民人〉、〈康熙年間的北京旗人社會〉等文,則以八旗界址日益破壞、旗民混居狀況不斷發展的趨向為背景,闡明滿漢交往的必要性與必然性。〈清代北京的碓房與八旗生計〉一文,則以中、日等國收藏的北京契書為基本材料,考察民間碓房對京城旗人生計的影響。

在不斷推進的研究過程中,北京契書的收藏狀況隨之浮現,主要典藏於北京首都博物館、中國科學院圖書館、中國社會科學院近史所圖書館、北京大學圖書館等處,不僅數量高居全國之冠,內容的宏富亦非其他地之城鄉契書所能企及。這與有清一代,北京作為帝國首都的特殊地位,滿、蒙、漢、回諸多民族的聚居,以及工商業、建築、藝術、文化的高度發達息息相關。目前有關北京契書的研究尚屬起步,前景可謂寬廣,而劉教授於 2011 年主編出版的《北京商業契書集(清代—民國)》,可說是該領域的奠基之作。

劉教授研究北京旗人社會,還重視碑刻拓片的利用。1989 年出版的《北京圖書館藏中國歷代石刻拓本匯編》,清代部分有 30 冊,其中大部分拓片出自北京地區。劉教授利用碑刻拓片撰寫的〈清代北京旗人與香會〉一文,並非對香會作全景式考察,而是聚焦於其中與旗人息息相關的部分。首先是香會的名目,其次是香會的組織,以此為切入點,考察旗人參與香會的具體情況,及其與民人的關係。劉教授認為滿洲統治者處心積慮構建旗民畛域,但香會作為滿漢雜糅的民間組織,卻在「旗民分治」體制下發展成為一種融合異己的力量,並在融通滿漢方面有積極的作用。〈清代北京旗人的塋地與祭田〉、〈清代北京旗人舍地現象研究〉二文,亦探討前人未曾涉及的旗人塋地、祭田、施捨地的來源、轉入民人之手等問題。

清代旗人家譜存世者眾,僅劉教授目前兼任教職的吉林師範大學滿族文化研究所,便收藏千種以上。北京地區現存旗人家譜的總量,或有數十種之多,雖遠遜於東北地區,但極富特色;其以滿洲世家大族為主,編纂體例完備,內容豐富,時間跨度長,頗具研究價值。以內務府滿洲世家完顏麟慶家為例,祖孫三代即有四部家譜,蓄積之厚,罕有其匹。劉教授研究「清代內務府世家類型與婚姻關係」、「滿人家中的漢人」、「滿人的家塾」等專題,均著重利用滿人家譜。劉教授在撰寫《清代北京旗人社會》一書的過程中,發現有太多史料可資採擷,但整體來看,學界對這些史料的研究仍屬起步。

劉教授致力清代旗民關係(滿漢關係)的研究,但已撰寫五、六年的《清代滿漢關係史》迄今尚未完稿,近期多以清末辛亥時期的滿漢關係為題。在大陸學界,辛亥革命屬近代史範疇,以往論述多著力於辛亥革命的背景、進程與革命合理性等問題,而疏於從滿漢關係角度來考察。總合相關研究,他希望藉由自己的努力,能就清代滿漢關係的演變勾勒出大體清晰的輪廓。

劉教授除以清史、滿族史研究享譽學界,多年來亦投入中國知青史研究。劉教授所以在「正業」之外從事知青史研究,與其「知青」的經歷有關。劉教授說他這一輩的知青,在文革後期對人生已相當絕望,沒想到能在「文革」後趕上高考的「末班車」,因此入學後特別努力,一心想把失去的十年補回來。進入研究所後,更是心無旁騖,終日埋頭於「前清」的故紙堆,無暇它顧。九十年代初期,劉教授真切感到「文革」結束後,中國大陸的發展道路遠非當初預想的平坦順暢,「極左」陰霾時隱時現;1989 年發生的「六四」事件,對他的刺激更是難以平復。劉教授由此體認到撰寫知青史並非只是為一代知青立言,更重要的是以此為借鑑,向讀者揭示「極左路線」造成的嚴重惡果,以及全民族、全社會付出的沉重代價,期使更多人因瞭解真相而覺悟,因覺悟而拒絕盲從,因拒絕盲從而對未來道路做出正確的抉擇。劉教授自云:「想當初,自己選擇歷史,是希望盡可能遠離政治,沒想到多年以後卻要以一杆史筆去干預現實。」如此概括自己對清史專業領域的超越,顯然有充分的道理。

劉教授研究知青史主要有三部成果。第一部《中國知青事典》(成都:四川人民出版社,1995 年),由劉教授與三位有過知青經歷的學者共同完成,書中對與知青史相關的人物、事件、專題分門別類,加以撰述。時至今日,該書仍是人們瞭解這段歷史最重要的工具書。在此基礎上,劉教授與定宜莊教授進而分工撰寫專書,定教授針對文革前,劉教授處理文革中,[3] 兩書作為《中國知青史》研究系列出版後,公認是大陸學者研究上山下鄉運動史的權威之作。從此以後,劉教授與當年的一些知青領袖結為好友,深為他們在民間維權活動中的壯舉感動,決定採用口述方式將其事蹟昭示當代,彪炳後人,於是又有《中國知青口述史》(北京:中國社會科學出版社,2004 年)一書的出版。

對現今清史研究的觀感

劉教授認為十餘年來海內外學界對清史研究越益重視,當前清史研究的幾個重鎮—中國大陸、日本、美國、臺灣,其研究特點、方法、學術傳統,則各有千秋。

日本的研究起步最早,自清末即已開展對清史、滿族史的研究(包括滿文研究),此與日本帝國主義對中國侵略擴張的大背景有關,故其研究長期以滿蒙為重點也就不足為奇。但日本學者的研究積累豐碩,也是不爭的事實,其研究特點:第一,以實證見長,在滿蒙史、八旗史方面成果尤為特出,百餘年來名家輩出,並形成良好的學術傳承。第二,注重對少數民族文獻的蒐集、整理、翻譯,如對《滿文老檔》、《內國史院檔》的翻譯研究,即為重要的學術貢獻。第三,注重實地調查,包括田野調查與歷史文獻調查。田野調查的範圍廣泛,包括中國大陸、俄羅斯西伯利亞、外蒙古等地。歷史文獻調查,則涵蓋世界主要圖書館所藏清史、滿族史文獻(包括滿文文獻),其調查之廣泛、深入,在海內外學界獨一無二;如中見立夫教授為研究松筠《百二老人語錄》,將分散在世界各地的十餘種版本網羅無遺,就是典型一例。

中國大陸學者在清史、滿族史研究領域,亦取得令人矚目的成就。近十年,藉由國家纂修大型《清史》的契機,滿族歷史文獻的翻譯整理有突飛猛進的發展。成長於改革開放後的學者世代,專業基礎比較堅實,具有超越前輩的國際視野,他們的研究成果值得重視。不過,劉教授也指出,大陸中老年學者多因「文革」浩劫而荒廢人生寶貴光陰,學術功底難免有些「先天不足」;一些年輕學人則失之浮躁,棄中國史學優良傳統如敝屣,卻對美國「新清史」的研究方法趨之若鶩,盲目追捧,也不值得稱道。

臺灣學界長期秉持中國史學優良傳統,並具有面向世界的開放氛圍。廣祿、李學智、陳捷先、莊吉發諸前輩對滿文文獻的整理研究,成就卓然,澤及後學。中央研究院、故宮博物館近年展開的檔案數位化工作,效益顯著,資料檢索條件比大陸便利。

美國學界的清史研究起步較晚,但十餘年來日愈活躍,「新清史」研究更對兩岸學界均有影響。曾有學者將「新清史」的特點概括為:一是強調清朝統治與歷代漢族王朝的區別,重視清朝統治的滿洲元素;二是重視滿、蒙等少數民族文字史料的利用。對此,劉教授持有異議。他舉上述之中日前輩學者為例,說明他們早在上述兩方面長期實踐,不但從滿族角度研究清史,出版一系列名著,亦利用滿、蒙文文獻考訂史實,影響深遠;將上述特點歸功於「新清史」,顯然有失公允。話雖如此,劉教授認為「新清史」在理論方法、觀點創新等方面的貢獻,應予肯定。以往中、日學者利用少數民族文獻研究的清史、滿族史,儘管成果卓著,但國際學界並未給予應有的關注,中外學人是在「新清史」的推崇下,才有深刻的認識。劉教授研究滿族史、八旗史多年,自嘲長期處在學術邊緣,即因「新清史」的披靡,此項研究才由「冷」轉「熱」。近年來,海峽兩岸研究八旗的碩博論文明顯增多;從這個角度講,自己也稱得上是「新清史」的受益人。

劉教授認為「新清史」對傳統觀點提出一系列挑戰,諸如滿族是否漢化、滿族形成、八旗制度性質與功能等問題,發前人所未發,故富於啟迪。但,劉教授在肯定「新清史」貢獻的同時,也不諱言其在基本觀點和研究方法上的偏頗,如「新清史」提出八旗制度在維護旗人利益、自我認同、以及維護滿洲文化獨立性方面具有關鍵作用的論點。劉教授則認為八旗制度下,旗人以當兵做官為單一職業的特性,註定了旗人的日常生活必然對民人高度依賴,正是旗人不能自外於民人社會、無法長久保持「獨立」或「封閉」的根本原因。而以保甲制度為例,雍正時期開始在京畿推行,嘉道年間在京城全面實施,從此,對同一區域內的滿漢居民不再按照「旗民分治」的原則,而是按地域原則編排保甲,也是八旗制度「封閉」狀態被社會進程打破的例證之一。再以京城民間香會組織為例,香會裡既有旗人也有民人,他們基於共同的信仰走到一起,文化上相通,情感上交融,廟會期間共襄義舉,是不言自明的事實。這樣的事例很多,所謂八旗制度的「封閉」又從何談起?

劉教授在談到美國學者路康樂 (Edward J. M Rhoads) 對辛亥革命的研究時表示, 指出該書著力點在所謂漢人對滿人的「暴力」,卻沒有剖析掩藏於「暴力」表像背後的諸多因素。劉教授認為研究辛亥革命時期的滿漢關係,應有全域視野:當時,在旗人聚居的三大地區(東北、京師、內地與西北各駐防地)中,只有少數幾個駐防地發生程度不同的暴力事件,絕大部分的旗人聚居地都是和平交接。辛亥革命起於暴力,而終於各方妥協、清帝遜位,這是一個基本事實,在中華民族的改朝換代史上也是獨一無二。其次,暴力事件中的旗人死亡現象,因人、因地、因時而異,應針對情況具體分析—如交戰中陣亡、停戰後被殺、誤殺、自殺等情況,不應一概而論,更不能以偏概全。何況在發生暴力的地區,漢人軍民因各類原因致死者亦不在少數,其與旗人被殺存在何種關聯,也不能不予以考察。忽略事件本身的複雜性,一味強調漢人對滿人的「暴力」,罔顧其它,所持觀點難免偏頗。劉教授強調,辛亥革命時期滿漢關係的研究,應加強對基本史料的考辨,提倡多重史料的彼此參證,如果把報章傳聞作為信史,很可能失之毫釐、差之千里。「新清史」某些基本觀點的偏頗,與其基本史料研讀不足、實證研究較為薄弱,可說是互為因果的。

劉教授還認為,宣導從滿族角度研究清史、考證史實,注重滿文文獻的利用,自有其合理性,但不應絕對化。清朝是多民族國家,民族、文化構成極為多元,若單從滿族角度研究清史,如何把握清朝全貌?難道說從漢族或其他民族的角度來研究,就不是清史了嗎?少數民族文字與漢字一樣都是語言工具,以往學界忽略少數民族文獻,現在加以提倡是應該的,但強調說只有利用少數民族文獻才能把研究做好云云,未免太過。清朝文獻的主體為漢文,研究清史諸問題,漢文史料具有不可替代的重要性;何況對許多研究者來說,研讀漢文史料的難度並不亞於少數民族史料,利用史料還是不要顧此失彼為好。

臺灣學生研究清史的優勢以及需要注意的地方

劉教授曾在東吳大學任教,又在北京為兩岸青年學子舉辦過「滿學與清史研究」研習營,對臺灣學生一心向學,善良淳樸,待人熱情,彬彬有禮,留下很深的印象。臺灣大學的學習環境優越,中研院、臺北故宮檔案的數位化則便於研究起步。此外,教育的現代化,既體現在教研條件與資訊資源的完備,還呈現於教育體制、內容與國際的接軌;相較之下,臺灣培養研究生的制度比大陸嚴格,碩博生就讀時間長,論文整體水準較高。不過,劉教授也指出,臺灣的大學國際化程度雖然較高,但研究生的學術視野並不完整,學生多半學英語,師資(包括科研人員)大多出身美國名校,來源單一,其學術傳承、治學方法乃至研究選題均深受美國影響。得失利弊姑且不論,僅就清代邊疆史、民族史、滿族史、八旗史研究而言,如不能汲取日本等國的成果,研究工作便難有突破。對有志從事清史研究的臺灣學生來說,閱讀滿文的同時,如能對日、俄、法等語有所涉獵,就不難為自己開拓出大片新領域。面對嚴峻的就業壓力,如何設計自己的專業方向,如何培育自己的學術專長,確實值得同學們認真考慮,反覆斟酌。

劉小萌老師於東吳課後合影(2008 年 12 月 17 日)

[1]該書共出 4 版,吉林文史出版社 1995 年初版,遼寧民族出版社 2002 年第二版,中國社會科學出版社 2006 年第三版,2013 年第四版;同年,韓國青史出版社譯為韓文版。

[2]「知識青年」簡稱「知青」。自上世紀六十年代初至七十年代末,大陸官方將一千七百萬城市初、高中畢業生送往農村、邊疆,接受農民「再教育」,稱「知識青年上山下鄉運動」。上山下鄉運動在「文革」十年 (1966-1976) 掀起高潮,使千百萬知青過早中斷學校教育。

[3]參定宜莊:《中國知青史:初瀾(1953-1968 年)》(北京:中國社會科學出版社,1998 年);劉小萌:《中國知青史:大潮(1966-1980 年)》(北京:中國社會科學出版社,1998 年)。2006 年,兩書復由當代中國出版社再版。

[4]Edward J. M Rhoads, Manchus and Han : ethnic relations and political power in late Qing and early Republican China, 1861-1928 (Seattle and London : University of Washington Press, 2000)。中譯本見〔美〕路康樂著,王琴、劉潤堂譯;《滿與漢:清末民初的族群關係與政治權力 (1861-1928)》(北京:中國人民大學出版社,2010 年)。